La insignia de la madurez, para un género literario, es la ansiedad de la influencia: la compulsión que siente un aspirante a escritor de orinar en una boca de incendios que una eminencia anterior alguna vez orinó con distinción. Rebecca West, deidad injustamente olvidada de los reportajes de “ficción”, habría aprobado la vulgaridad de esta metáfora. En la obra maestra de 1941 “Cordero negro y halcón gris”, donde habla de la boca de incendios de Yugoslavia durante mil cien páginas gloriosamente digresivas, un “retrete turco anticuado” inspira una larga reflexión sobre su oscuro estercolero.

EL Neoyorquinos La escritora Janet Malcolm, una de las mayores herederas de West, nunca habría vivido en una tierra tan rudimentaria. Pero muchas de las preocupaciones de Malcolm eran reconocibles como intentos de superar la deuda que tenía con su precursor. Las disputas legales –como la que está en el centro del libro de Malcolm “El reportero y el asesino”– son un buen ejemplo. West, que combinó una aversión psicoanalítica al sentimentalismo con una curiosidad antropológica, inspiró a una generación de escritores a presentar los procedimientos judiciales como una traducción civilizada de un rito primordial. En 1946, su despacho desde Nuremberg comenzaba: “Era necesario decirles a estos hombres que habían querido matarme a mí y a los míos y que casi habían conseguido su deseo, si yo y los míos debíamos matarlos y por qué. » La venganza podría haber garantizado lo que estaba en juego en un juicio determinado, pero los casos en sí tenían que ser vistos como representaciones estilizadas. West trató la cobertura del juicio como una variación de la crítica dramática.

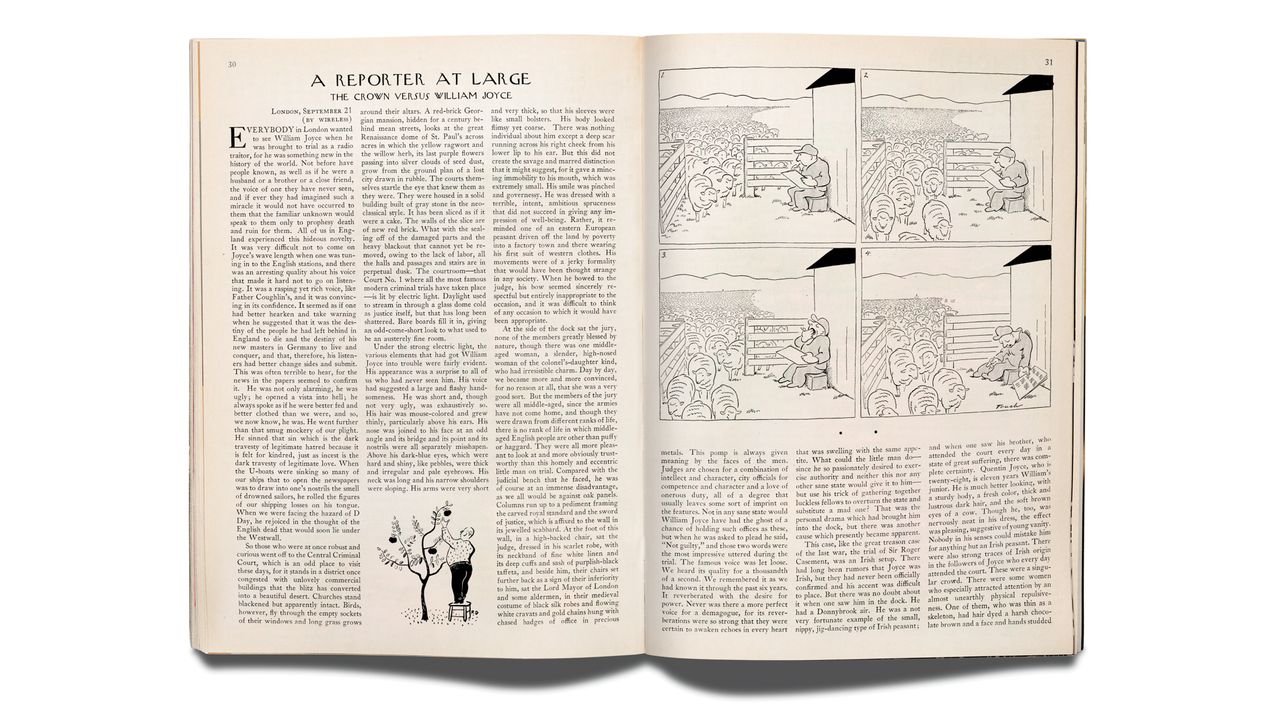

West reservó su aprecio más lírico para las tragedias de traición: “la oscura parodia del odio legítimo porque lo sentimos por quienes están cerca de nosotros, así como el incesto es la oscura parodia del amor legítimo”. Un año antes de Nuremberg, West informó sobre el juicio en Londres de William Joyce, alias Lord Haw-Haw. Joyce era un fascista de segunda categoría que había desertado a Berlín para trabajar como locutor del servicio inglés de los nazis. Fue famoso en Gran Bretaña por sus sanguinarias profecías sobre el triunfo alemán.

La conflictiva relación del público del tribunal con Joyce era “algo nuevo en la historia del mundo”: un prototipo de lo parasocial. La voz de Joyce “había sugerido una belleza amplia y deslumbrante”, pero su apariencia rompió el hechizo. “Era pequeño y, aunque no muy feo, era feo en general”, con la apariencia de “un campesino de Europa del Este expulsado de su tierra por la pobreza en una ciudad industrial y vistiendo allí su primer traje de ropa occidental”. (Superando a Malcolm en su gélida imparcialidad, West también fue despiadada con los pobres jurados: “aunque provienen de diferentes ámbitos de la vida, no hay ningún ámbito en el que los ingleses de mediana edad no sean hinchados o demacrados”).

Lo que debería ser el considerable legado de West se ha reducido a su ingenio, y ha sido hilarantemente poco ceremoniosa al tratar a Joyce como “frágil pero cruda”. West era muy consciente de que esto representaba una cristalización de la actitud que había inspirado su traición inicial. Las aspiraciones juveniles de Joyce a la alta sociedad habían sido rechazadas, y el dolor de esta herida alimentó su resentimiento populista: “¿Qué podía hacer el hombrecito -ya que deseaba con tanta pasión ejercer la autoridad y ni este ni ningún otro estado en su sano juicio se la daría- sino usar su truco de reunir gente desafortunada para derrocar al estado y reemplazarlo por un loco?”

Rechazado por el establishment chic, Joyce se ganó el favor de una contraélite que podía calificar su amargura de valentía política. Su fantasía de estatus y propósito lo destinó a Berlín, donde creía que podría enseñarle a Inglaterra un par de cosas sobre el antiguo valor marcial. En cierto modo, prefiguraba a los cortesanos aduladores de la Nueva Derecha de nuestro tiempo, que halagaban a los déspotas con la misma devoción.

West encontró a Joyce casi despreciable. La marcha burocrática hacia su condena fue, no obstante, “más terrible que cualquier otro caso que haya visto en el que se impuso una pena de muerte”. En privado, escribió: “Me consume la lástima por Joyce porque me parece que vivió en un verdadero infierno. » El patetismo impasible de su informe describe este infierno como una realidad compartida. La desesperación que creó a Joyce y acompañó su ejecución fue universal: “Nadie en el tribunal sintió la más mínima emoción cuando supo que Joyce iba a morir. »