Estaba en un taxi amarillo en pleno verano cuando lo vi. En ese momento, con veintitrés años, a veces hojeaba artículos sobre política en mi voluminoso BlackBerry mientras caminaba por Central Park camino a mi primer trabajo real, recaudar dinero para la campaña presidencial de Barack Obama en 2008. Por lo general, el viaje era tranquilo. Esta vez abrí un enlace a un artículo en Política (todavía un medio de comunicación advenedizo en ese momento) sobre una controversia que rápidamente estaba ganando impulso. Al parecer la última portada de El neoyorquino Fue una locura.

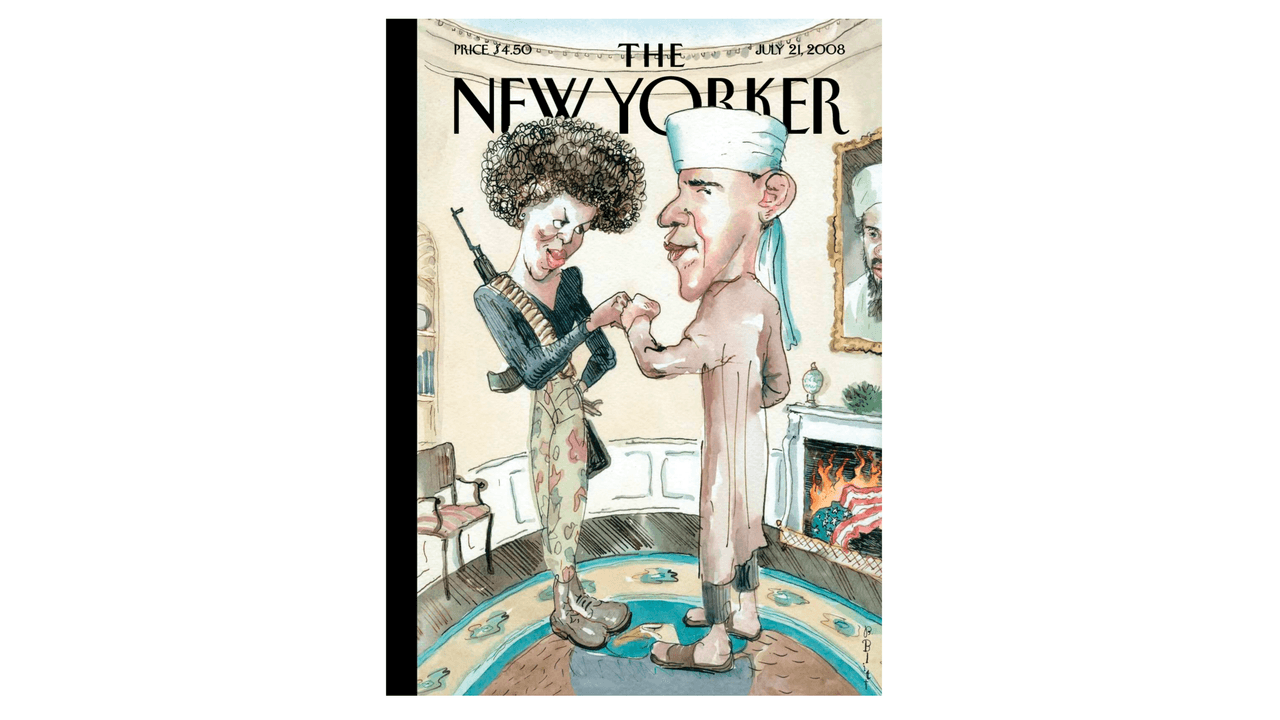

La ya famosa ilustración de Barry Blitt, que apareció en la edición del 21 de julio, muestra a Barack y Michelle Obama en la Oficina Oval. La alfombra de la habitación, plana y adornada como una moneda, se adapta perfectamente al entorno. Lo mismo ocurre con una silla vieja y de diseño descuidado. ¡Pero mira a los Obama! En lugar de su habitual atuendo presidencial estilo J. Crew (solapas finas y vestido sin mangas), la carismática pareja usa ropa que parece parte de una gran broma racista. El presunto candidato demócrata viste un deshielo blanco y sandalias, y la futura primera dama aparece con el traje cliché de un radical negro anticuado: camisa negra, pantalones de camuflaje y un rifle colgado a la espalda. Lleva un turbante en forma de Guggenheim; ella tiene un afro garabateado. Su cara parece cruelmente feliz mientras que la de ella es imposible de leer. En la chimenea, las llamas consumen una bandera estadounidense. El rostro de Osama bin Laden muestra una mueca de desprecio en un retrato colgado en la pared. La pareja chocó los dedos, en referencia a un reciente ataque de histeria por un gesto idéntico en la vida real, provocado por un presentador de Fox News que lo llamó un “golpe terrorista”. Es una imagen, por decir lo menos, llena de significados complejos.

Casi dos décadas después, puede resultar difícil recordar cuán descaradamente racista fue a menudo la retórica contra los Obama. Durante las primarias, Mark Penn, asesor de Hillary Clinton, pasó toda una entrevista televisiva probando cuántas veces podía mezclar las palabras “cocaína” y “Obama”. Los derechistas insistieron no sólo en que Obama nació fuera de Estados Unidos, sino que también fue educado en una “madraza” musulmana. El comentario descartable de Michelle Obama de que hasta hace poco no se había sentido plenamente “orgullosa” de su país fue ridiculizado como si hubiera gritado: “¡Maten a Whitey!”. Hablando de “Whitey”, alguien inició un falso rumor de que fue grabada usando esa palabra.

La cobertura de Blitt fue, en el fondo, un trabajo de crítica mediática, dirigido a esta red de mierda. He aquí un gran riesgo que corre un satírico público del racismo: al mostrar una serie de tropos e imágenes crudos, revela lo bien que los conoce y puede utilizarlos él mismo. Es un acto generoso: asegurarnos al resto de nosotros (igual de obsesionados y envenenados por estas cosas, lo reconozcamos o no) que alguien más está igualmente agobiado por ellas.

Una vez que llegué a la oficina, encontré que mucha gente estaba furiosa. O al menos actuaron de esa manera. Parte del alboroto tenía un toque de alegre condescendencia: había personas que no entendían el chiste y tomaban la cobertura como simplemente una declaración de su parte. El neoyorquino–de todos los lugares del mundo– respecto de las actitudes e ideologías de los Obama. Otra tendencia, un poco más razonable, todavía sonaba con un miedo mojigato a las imágenes con las que nunca pude identificarme: reproducir estas imágenes, por cualquier motivo, decían algunos, era aumentar su volumen total y, con el tiempo, aumentar su poder oscuro.

Lo admito, me reí en el taxi. Todavía lo hago cuando veo la portada ahora. Lo veo como una evidencia importante de los bordes más oscuros de un momento prometedor, un retrato de una nación que con demasiada frecuencia ve caricaturas cuando se enfrenta a carne y sangre.